3月にこども家庭庁から令和5年度(2023年度)の児童虐待相談対応件数が発表されました。

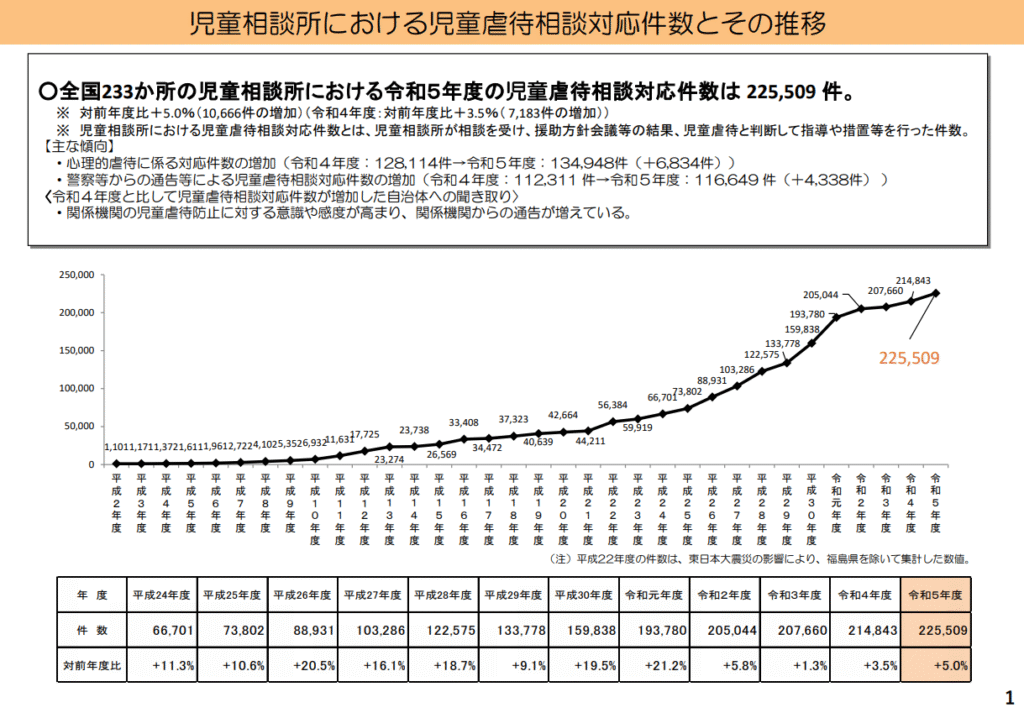

その数は225,509件…令和4年度から1万件以上増加しています。

このすべてが実際に児童虐待が行われていたというわけではありませんが、年々増加する児童虐待相談対応件数…その背景には何があるのでしょうか?

私自身、仕事で児童福祉分野に携わるだけでなく、子を育てる一保護者としてとても身につまされる話題です。

今回はそんな児童虐待の背景について考えてみたいと思います。

子ども虐待対応の手引き

1999年、厚生労働省は「子ども虐待対応の手引き」を作成しました。

これは、児童相談所や市町村職員、教育・医療関係者などが虐待事案に適切に対応するための実務ガイドです。

その中に「虐待に至るおそれのあるリスク要因」として以下の要因があげられています。

- 保護者側のリスク要因

- 子ども側のリスク要因

- 養育環境のリスク要因

- その他虐待のリスクが高いと想定される場合

私の印象では、これらの要因はいずれも「個人」に紐づけられているように感じます。

私はこれまでの経験の中で、保護者や子どものそれぞれの個性ももちろん大きく影響していると思いますが、リスク要因となるにはそれ相応の背景となる要因があるのではないかと感じます。

減少しない虐待相談対応件数

こども家庭庁作成 令和5年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数

児童虐待は平成の後半から大きく増加し始めました。

それは虐待が増えたということだけではなく、社会的に広く知られるようになったことも要因の一つと考えられます。

先に紹介した子ども虐待対応の手引きをもとに、虐待防止のための様々な施策や現場での取り組みが行われてきました。

それでも平成27年(2015年)には10万件を超え、令和2年(2020年)には20万件を超えるというように増加し続けています。

もちろん、自治体によっては減少しているところもあります。令和5年度、大阪府では前年度に比べ1,000件近く減少したそうです。これは「未然防止」「早期発見」「再発防止」に焦点を当て対応してきた結果だということです。

「じゃぁ、どこの自治体でも同じようにすれば、日本の虐待件数は減るんじゃないの?」

と思いますよね。おそらく大阪府のこの取り組みは、どこの自治体も焦点を当てて取り組んでいる内容だと思いますが、様々な要因から同じようにはかない状況があるのだろうと推測できます。

虐待対応相談件数の動向についてはこちらをご参照ください。

児童虐待の背景…の背景とは?

先ほど、虐待に至る恐れのあるリスク要因で、そうならざるを得ないほかの要因があるといいました。

つまり虐待の背景となるリスク要因にはさらにその背景があると私は考えます。

それは社会的な要因です。

親が子どもに愛着を持てなくなるのはなぜでしょうか

薬物やアルコールに依存してしまうのはなぜでしょうか

ストレスをためやすいのはなぜでしょうか

子どもが学校で適応できないのはなぜでしょうか

経済的に困窮するのは、地域から孤立してしまうのはなぜでしょうか

もちろんこれらは単一の要因から起こるのではありません。様々なそして複数の要因が複雑に絡み合って起こります。だからこそ、個人に焦点を当てたリスク要因だけではなく、そのリスクを根本的に減少させるような社会的な要因へのアプローチが必要だと感じます。

社会的な要因として考えられるのは、以下のようなものが考えられます。

- 教育観や子育て感、家庭観などの社会的観念

- スマホやSNSなど急激な科学技術の進歩

- コスパ・タイパ重視の超合理的自由主義社会

- 選挙のたびに大きく取り上げるのに、一向に変化しない国の経済政策や子育て支援対策

まとめ

これらに加え、現在では米不足をはじめとする食糧危機や戦争、災害など私たちの生活を揺るがす大きな出来事が起こっています。

だからこそ、ここで根本的な問題に焦点を当て、一人一人が意識し社会を変えていかないことには児童虐待は減少しない、増え続ける一方なのではないかと私には感じられます。

したがって、少しでも皆さんと一緒に児童虐待を中心に置きながら、私たちの社会の在り方を整理することで、意識し、考えるきっかけになればと思い今回の投稿を作成しています。

今後は、上記の社会的な要因についてそれぞれ詳しく説明していければと思います。

コメント